Test Update

Lorem Ipsum क्या है?

Lorem Ipsum क्या है?

"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."

"ऐसा कोई नहीं है जो खुद दर्द को प्यार करता हो, जो ऐसा करने के पीछे हो और चाहता हो, बस क्योकि यह दर्द होता है..."

Lorem Ipsum छपाई और अक्षर योजन उद्योग का एक साधारण डमी पाठ है. Lorem Ipsum सन १५०० के बाद से अभी तक इस उद्योग का मानक डमी पाठ मन गया, जब एक अज्ञात मुद्रक ने नमूना लेकर एक नमूना किताब बनाई. यह न केवल पाँच सदियों से जीवित रहा बल्कि इसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छलांग लगाने के बाद भी मूलतः अपरिवर्तित रहा. यह 1960 के दशक में Letraset Lorem Ipsum अंश युक्त पत्र के रिलीज के साथ लोकप्रिय हुआ, और हाल ही में Aldus PageMaker Lorem Ipsum के संस्करणों सहित तरह डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर के साथ अधिक प्रचलित हुआ.

हम इसे क्यों प्रयोग करते हैं?

यह एक लंबा स्थापित तथ्य है कि जब एक पाठक एक पृष्ठ के खाखे को देखेगा तो पठनीय सामग्री से विचलित हो जाएगा. Lorem Ipsum का उपयोग करने का मुद्दा यह है कि इसमें एक और अधिक या कम अक्षरों का सामान्य वितरण किया गया है, 'Content here, content here' प्रयोग करने की जगह इसे पठनीय English के रूप में प्रयोग किया जाये. अब कई डेस्कटॉप प्रकाशन संकुल और वेब पेज संपादक उनके डिफ़ॉल्ट मॉडल पाठ के रूप में Lorem Ipsum उपयोग करते हैं, और अब "Lorem Ipsum" के लिए खोज अपने शैशव में कई वेब साइटों को उजागर करती है. इसके विभिन्न संस्करणों का वर्षों में विकास हुआ है, कभी दुर्घटना से, तो कभी प्रयोजन पर (हास्य और लगाव डालने के लिए).

यह कहाँ से आता है?

आम धारणा के विपरीत Lorem Ipsum बस यादृच्छिक (random) पाठ नहीं है. यह 45 ई.पू. से शास्त्रीय लैटिन साहित्य के एक टुकड़े से जुड़ा है, जो इसे 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन बनाता है.

Richard McClintock,

हेम्प्डन-वर्जीनिया में सिडनी कॉलेज में एक लैटिन प्रोफेसर है, ने एक Lorem इप्सुम में से एक और अधिक अस्पष्ट लैटिन शब्द देखा और शास्त्रीय साहित्य के शहर में जाते हुए असंदेहदास्पक स्रोत की खोज की. Lorem Ipsum सिसरौ(Sisero) द्वारा "De Finibus Bonorum et Malorum" (अच्छाई और बुराई की चरम सीमा) के 1.10.32 और 1.10.33 वर्गों से आता है जो ४५ BC में लिखा गया था. यह पुस्तक "नैतिकता के सिद्धांत" विषय पर निबंध, जो नवजागरण के दौर का एक बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है. Lorem Ipsum की पहली पंक्ति, "Lorem ipsum dolor sit amet..", 1.10.32 खंड में एक पंक्ति से आती है.

Lorem Ipsum

का मानक हिस्सा जिसकी प्रतिलिपि सन 1500 से प्रयोग की जाती है, रुचि रखने वालों के लिए नीचे उपलब्ध है. Cicero द्वारा लिखे गए "de Finibus Bonorum et Malorum" के खंड 1.10.32 और 1.10.3 भी अपने सटीक मूल रूप में उत्पादित हैं, साथ ही H. Rackham द्वारा 1914 में अंग्रेजी में अनुवादित संस्करण.

मुझे कुछ भाग कहा मिल सकता है?

Lorem Ipsum के अंश कई रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन बहुमत को किसी अन्य रूप में परिवर्तन का सामना करना पड़ा है, हास्य डालना या क्रमरहित शब्द , जो तनिक भी विश्वसनीय नहीं लग रहे हो. यदि आप Lorem Ipsum के एक अनुच्छेद का उपयोग करने जा रहे हैं, तो आप को यकीन दिला दें कि पाठ के मध्य में वहाँ कुछ भी शर्मनाक छिपा हुआ नहीं है. इंटरनेट पर सभी Lorem Ipsum जनरेटर पूर्वनिर्धारित मात्रा में अनुच्छेद को दोहराने कि वजह से इंटरनेट पर सबसे विश्वसनीय जनरेटर होने के लिए जाने जाते हैं. यह एक 200 से भी अधिक लैटिन शब्दों के शब्दकोश का उपयोग करता है , जो एक मुट्ठी भर मॉडल वाक्य संरचना के साथ संयुक्त होकर Lorem Ipsum उत्पन्न करता है जो उचित भी लगता है. इसलिए उत्पन्न Lorem Ipsum हमेशा पुनरावृत्ति, हास्य, या गैर विशेषता शब्दों आदि से मुक्त होता है.

|

'Lorem ipsum dolor sit amet...' के साथ आरम्भ | ||||||||||

आपदा के समय ज़्यादातर लोग वो अहम काम करने में असफल रहते हैं जो उनकी जान बचा सकता है.

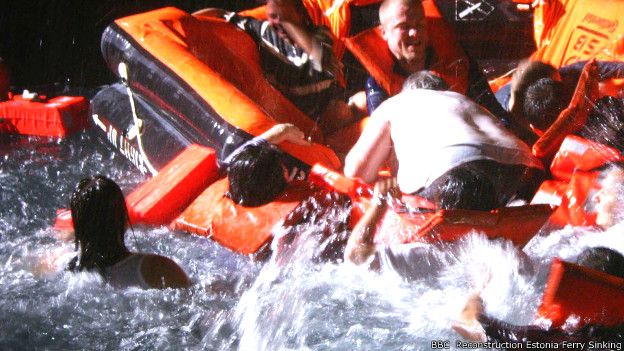

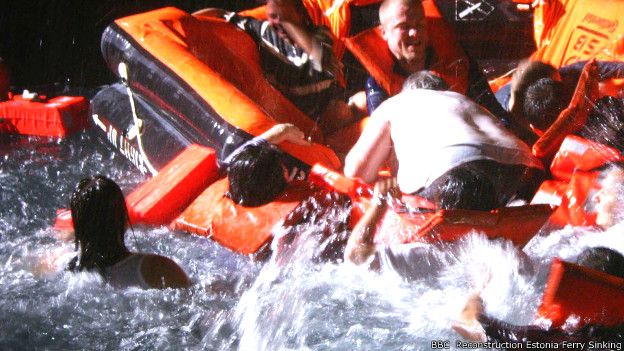

लेकिन ऐसा क्यों होता है ? इसका जवाब खोजते समय 27 सितंबर 1994 की उस घटना पर ध्यान देना चाहिए जिसमें 852 लोग समुद्र में डूब गए थे.

उस दिन सुबह सात बजे समुद्री जहाज़ एमएस एस्टोनिया 989 मुसाफ़िरों को लेकर तालिन बंदरगाह से रवाना हुआ. उसे बाल्टिक सागर पार कर स्टॉकहोम जाना था. पर जहाज़़ कभी वहाँ नहीं पंहुचा.

बंदरगाह छोड़ने के छह घंटे बाद जहाज़ ज़बरदस्त तूफ़ान में फंस गया, इसके सामने का दरवाज़ा टूट गया और पानी तेज़ी से अंदर घुसने लगा.

घंटे भर में जहाज़ डूब गया और इसके साथ ही डूब गए 852 यात्री और जहाज़ का चालक दल.

क्यों डूबे 852 लोग?

त्रासदी घटने की गति, समुद्री तूफ़ान, जहाज़ डूबने के आधे घंटे बाद आपात स्थिति की घोषणा और बचाव दल का प्रभावित लोगों तक पंहुचने का समय...इन सभी बातों को देखते हुए भी राहत विशेषज्ञ इतने अधिक लोगों के मरने से दंग रह गए. ऐसा लगता है कि कई लोग सिर्फ़ इसलिए डूब गए कि उन्होंने बचने की कोई कोशिश ही नहीं की.

एक अधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया, “ऐसा लगता है कि भयभीत होने के कारण कई लोग सोचने-समझने या ज़रूरी कार्रवाई करने की क्षमता ही खो बैठे.

कई लोग तो इतने डर गए कि उन्हें ज़बरन भी बाहर नहीं निकाला जा सका. कई लोग इस कदर सदमे में थे कि दूसरे मुसाफ़िरों ने जब उन्हें रास्ता दिखाना चाहा तो वे हिल ही नहीं पाए, कोई कार्रवाई कर ही नहीं पाए, तब भी नहीं जब उन पर चीखा-चिल्लाया गया.”

आख़िर हुआ क्या था?

एक व्यक्ति जो इसका जवाब दे सकते हैं, वो हैं जॉन लीच.

वे पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय में विकट स्थितियों में लोगों के व्यवहार पर शोध कर रहे हैं.

उन्होंने दुनिया भर में कई दशकों में हुई दर्जन भर त्रासदियों का अध्ययन किया है. वे ऐसी ही एक दुर्घटना 1987 में 18 नवंबर को लंदन के किंग्ज़ क्रॉस मेट्रो स्टेशन पर आग लगने के समय मौजूद थे.

इस आग में 31 लोग मारे गए थे. लीच ने पाया कि जानलेवा स्थितियों में लगभग 75 फ़ीसदी लोग न तो ठीक से सोच पाते हैं और न ही जान बचाने का कोई उपाय ढूंढते हैं.

सिर्फ़ 15 प्रतिशत लोग इतने शांत रहते हैं कि वे ठीक से सोच सकें ताकि बचने का उपाय खोजा जा सके. दस फ़ीसदी लोग तो ऐसे संकट में बौख़ला कर इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि वे अन्य लोगों के बच निकलने की संभावना कम कर देते हैं.

किसकी जान बचती है?

आख़िर उन 15 प्रतिशत लोगों में क्या खूबी होती है जो जानलेवा संकट के समय ठीक से सोच समझ पाते हैं और ज़रूरी कार्रवाई करते हुए बच नकलते हैं.

लीच कहते हैं कि यह सवाल ही ग़लत है. प्रश्न तो यह उठता है कि जो लोग बच सकते थे वे क्यों मारे जातें है जबकि उनके बचने के तमाम उपाय मौजूद रहते हैं.

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

सवाल यह भी है कि इतने सारे लोग संकट के समय बदलती स्थिति के मुताबिक अपने को क्यों नहीं ढाल पाते और हार क्यों मान लेते हैं?

लीच कहते हैं, "जान बचाने के लिए ऐसा नहीं कि किसी ख़ास हुनर की ज़रूरत हो. आपको पता सिर्फ़ ये होना चाहिए करना क्या है?

वे कहते हैं, "लड़ाई के दौरान बचने के उपाय बताने वाले विशेषज्ञ के रूप में मेरा काम लोगों को ये सिखाना है कि मौत से कैसे बचना है.”

आपात स्थिति में हरकत में देरी

आपात स्थिति में लोग दरअसल क्या करते हैं, ये साफ़ नहीं है?

बचाव के लिए प्रोसीजर बनाते समय इंजीनियर यह मान कर चलते हैं कि लोग तत्काल हरकत में आते हैं.

वे मानते हैं कि अलार्म सुन कर या धुंए कों सूंघ कर या नाव के डोलने के बाद लोग तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे.

असलियत यह है कि कई दशकों में हुई घटनाओं में देखा गया है कि असली चुनौती ही लोगों को जल्द बरकत में लाने की है.

22 अगस्त 1985 को कोर्फ़ू जाने वाला बोईंग 737 जहाज़ मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर उड़ान भरने ही वाला था कि इसका इंजन ख़राब हो गया.

इमेज कॉपीरइटAP

इमेज कॉपीरइटAP

ब्रिटिश सरकार की हवाई दुर्घटना जांच शाखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाज़ ने उड़ान भरी भी नहीं थी कि उसे रोक दिया गया और उसमें लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई. फिर भी 55 लोगों की मौत हो गई. बड़ा सवाल तो यह है कि मुसाफ़िर आख़िर क्यों ज़ल्दी ज़ल्दी बाहर नहीं निकल पाए.”

लोगों को असली ख़तरा बाहर निकलने के लिए पागलपन दिखाने या जानवरों की तरह भगदड़ करने से नहीं, बल्कि उनकी ज़ल्दबाज़ी करने की अनिच्छा में था.

9/11 - कई ईमेल भेजते रहे

लोगों की निष्क्रियता का सबसे सटीक उदाहरण न्यू यॉर्क के ट्विन टावर पर 9/11 को हुए हमले के दौरान देखा गया.

आप सोच रहे होंगे कि जो लोग पहले विमान के इमारत से टकराने के बाद बच गए होंगे वे जल्द से जल्द निकटतम एक्ज़िट की ओर भागे होंगे.

सच्चाई ये है कि अधिकतर लोगों ने इसके उलट किया, मानो, वे इमारत से बाहर नहीं निकलने के बहाने ढूंढ रहे हों.

अमरीका के नेश्नल इंस्टीच्यूट ऑफ़ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक बच कर बाहर निकले लोगों ने सीढ़ी तक पहुँचने के लिए औसतन छह मिनट लगाए.

कुछ लोग तो आधे घंटे तक इसी उधेड़बुन में रहे कि क्या किया जाए. वे यही सोचते रहे कि देखें आगे क्या होता है और दूसरों के पहले निकलने का इंतजार करते रहे.

इमेज कॉपीरइटAP

इमेज कॉपीरइटAP

अध्ययन में पाया गया कि बच निकलने वाले लोग फ़ोन करते रहे, दराज़ो में चीजें रखते रहे या अपने दफ़्तर को ताला लगाते रहे. कई लोगों ने तो ईमेल किया, कंप्यूटर बंद किया, जूते बदले. कई लोग तो टॉयलेट भी गए. साईकिल से दफ़्तर आने वाली एक महिला ने तो यहां तक किया कि वो वापस दफ़्तर में गई और बाहर निकलने से पहले उसने अपने ऑफ़िस जाकर ट्रैकसूट पहना.

इस तरह की निष्क्रियता, ढीलापन या संकट के समय भी सामान्य तौर पर काम करते रहना के व्यवहार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है - तेज़ी से बदलती स्थित में ख़ुद को ढ़ाल पाने में असफल रहना या जान बचाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उस तरह से बर्ताव करने की असमर्थता.

मनोवैज्ञानिक जॉन लीच के मुताबिक़, इसकी वजह यह है कि घटनाक्रम इतनी तेज़ी से होते हैं कि आप दिमाग उनसे निपट नहीं पाता. उपाय सोचने की क्षमता से कहीं अधिक तेज़ी से घटनाएं घटती हैं.

ज़्यादा तैयार लोग बचते हैं

इंडियाना विश्वविद्यालय के जेरम चर्टकॉफ़ कहते हैं, “जान खतरे में पड़ जाए तो भावनाएं तेज़ी से उठती हैं, नतीजतन, बचने के जितने उपाय सूझने चाहिए, उतने सूझते नहीं हैं. क्या किया जाए, यह सोचने के मामले में यह ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप बचने के सबसे सही उपाय के बारे में सोच ही नहीं पाएँ.”

जॉन लीच कहते हैं, “मैं जब कभी समुद्री ज़हाज़ से जाता हूं, सबसे पहले दखता हूं कि लाइफ़ बोट कहां रखे हुए हैं. ज़रूरत पड़ने पर मुझे केवल हरकत में आना होगा, इस बारे में सोचना नहीं होगा.”

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

जानलेवा संकट की स्थिति में जो लोग अपनी जान बचा पाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि और लोगों से ज़्यादा बहादुर या साहसी होते हैं. वो इसलिए अपनी जान बचा पाते हैं क्योंकि वे इसके लिए बेहतर तैयार होते हैं...

आपसी मदद की मानसिकता

एक दूसरा उदाहरण लें. 7 जुलाई 2005 को लंदन अंडरग्रांउड ट्रेन पर हुए हमले में 52 लोग मारे गए थे और 700 जख़्मी हुए थे.

ससेक्स विश्वविद्यालय के जॉन ड्ररी औ सेंट एंड्र्यूज़ विशविद्यालय के स्टीव रीखर ने वारदात में बचे लोगों से बात करने के बाद एक रिपोर्ट दी थी.

उनके मुताबिक़, कई घंटे तक धुँए भरी सुरंग में फँसे लोगों को नहीं पता था कि उन्हें बचाने कोई आएगा या नहीं. उन्हें यह भी पता नहीं था कि कहीं कोई और विस्फोट तो नहीं होंगे.

इमेज कॉपीरइटTHINKSTOCK

इमेज कॉपीरइटTHINKSTOCK

पर इस अफ़रातफ़री के बीच ज़्यादातर लोगों का रवैया सहयोग और मदद करने का था. मनोवैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या इस रूप में की है कि ख़तरे के समय लोगों की मानसिकता एक दूसरे की मदद करने की है.

सभी की प्रतिक्रिया एक-सी नहीं

ब्रिटिश-आइरिश अटलांटिक ओडैसी के नौकायन दल ने 2012 के जनवरी में पूर्व से पश्चिम जाते हुए पूरे महासागर को 30 दिनों में पार करने की योजना बनाई थी.

28 दिनों बाद जब वे अपने गंतव्य स्थान बारबडोस से तक़रीबन 800 किलोमीटर दूर थे, एक लहर के झटके से नौका पलट गई और डूबने लगा.

नौकायन दल के साथ सवार ब्रॉडकास्टर मार्क बॉमंट के मुताबिक वो सभी डूब जाते यदि दल के कई सदस्यों ने गोते लगा कर जीवनरक्षक तख़्ती, इमरजेंसी लाइट, सैटेलाइट फ़ोन, जीपीएस ट्रैकर, खाने पीने का सामान न निकाला होता.

मार्क बॉमंट के अनुसार दल के दो लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा और उनमें से एक तो बिल्कुल चुप हो गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला.

ख़ुद से एक सवाल पूछें

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

संभव है कि आप किसी जानलेवा मुसीबत में पड़ेंगे ही नहीं. पर बेहतर है कि आप यह कल्पना करें कि आप पर संकट आ सकता है.

ऐसे में बिना बौख़लाए आप पहले से ही तैयार हो सकते हैं.

मनोवैज्ञानक जॉन लीच का कहना है, "आपको करना सिर्फ़ इतना है कि अपने आप से एक आसान सवाल पूछें - 'यदि कुछ हो ही जाए तो मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी?' यदि आपके पास इस सवाल का जवाब है तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा.”

आपदा के समय ज़्यादातर लोग वो अहम काम करने में असफल रहते हैं जो उनकी जान बचा सकता है.

लेकिन ऐसा क्यों होता है ? इसका जवाब खोजते समय 27 सितंबर 1994 की उस घटना पर ध्यान देना चाहिए जिसमें 852 लोग समुद्र में डूब गए थे.

उस दिन सुबह सात बजे समुद्री जहाज़ एमएस एस्टोनिया 989 मुसाफ़िरों को लेकर तालिन बंदरगाह से रवाना हुआ. उसे बाल्टिक सागर पार कर स्टॉकहोम जाना था. पर जहाज़़ कभी वहाँ नहीं पंहुचा.

बंदरगाह छोड़ने के छह घंटे बाद जहाज़ ज़बरदस्त तूफ़ान में फंस गया, इसके सामने का दरवाज़ा टूट गया और पानी तेज़ी से अंदर घुसने लगा.

घंटे भर में जहाज़ डूब गया और इसके साथ ही डूब गए 852 यात्री और जहाज़ का चालक दल.

क्यों डूबे 852 लोग?

त्रासदी घटने की गति, समुद्री तूफ़ान, जहाज़ डूबने के आधे घंटे बाद आपात स्थिति की घोषणा और बचाव दल का प्रभावित लोगों तक पंहुचने का समय...इन सभी बातों को देखते हुए भी राहत विशेषज्ञ इतने अधिक लोगों के मरने से दंग रह गए. ऐसा लगता है कि कई लोग सिर्फ़ इसलिए डूब गए कि उन्होंने बचने की कोई कोशिश ही नहीं की.

एक अधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया, “ऐसा लगता है कि भयभीत होने के कारण कई लोग सोचने-समझने या ज़रूरी कार्रवाई करने की क्षमता ही खो बैठे.

कई लोग तो इतने डर गए कि उन्हें ज़बरन भी बाहर नहीं निकाला जा सका. कई लोग इस कदर सदमे में थे कि दूसरे मुसाफ़िरों ने जब उन्हें रास्ता दिखाना चाहा तो वे हिल ही नहीं पाए, कोई कार्रवाई कर ही नहीं पाए, तब भी नहीं जब उन पर चीखा-चिल्लाया गया.”

आख़िर हुआ क्या था?

एक व्यक्ति जो इसका जवाब दे सकते हैं, वो हैं जॉन लीच.

वे पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय में विकट स्थितियों में लोगों के व्यवहार पर शोध कर रहे हैं.

उन्होंने दुनिया भर में कई दशकों में हुई दर्जन भर त्रासदियों का अध्ययन किया है. वे ऐसी ही एक दुर्घटना 1987 में 18 नवंबर को लंदन के किंग्ज़ क्रॉस मेट्रो स्टेशन पर आग लगने के समय मौजूद थे.

इस आग में 31 लोग मारे गए थे. लीच ने पाया कि जानलेवा स्थितियों में लगभग 75 फ़ीसदी लोग न तो ठीक से सोच पाते हैं और न ही जान बचाने का कोई उपाय ढूंढते हैं.

सिर्फ़ 15 प्रतिशत लोग इतने शांत रहते हैं कि वे ठीक से सोच सकें ताकि बचने का उपाय खोजा जा सके. दस फ़ीसदी लोग तो ऐसे संकट में बौख़ला कर इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि वे अन्य लोगों के बच निकलने की संभावना कम कर देते हैं.

किसकी जान बचती है?

आख़िर उन 15 प्रतिशत लोगों में क्या खूबी होती है जो जानलेवा संकट के समय ठीक से सोच समझ पाते हैं और ज़रूरी कार्रवाई करते हुए बच नकलते हैं.

लीच कहते हैं कि यह सवाल ही ग़लत है. प्रश्न तो यह उठता है कि जो लोग बच सकते थे वे क्यों मारे जातें है जबकि उनके बचने के तमाम उपाय मौजूद रहते हैं.

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

सवाल यह भी है कि इतने सारे लोग संकट के समय बदलती स्थिति के मुताबिक अपने को क्यों नहीं ढाल पाते और हार क्यों मान लेते हैं?

लीच कहते हैं, "जान बचाने के लिए ऐसा नहीं कि किसी ख़ास हुनर की ज़रूरत हो. आपको पता सिर्फ़ ये होना चाहिए करना क्या है?

वे कहते हैं, "लड़ाई के दौरान बचने के उपाय बताने वाले विशेषज्ञ के रूप में मेरा काम लोगों को ये सिखाना है कि मौत से कैसे बचना है.”

आपात स्थिति में हरकत में देरी

आपात स्थिति में लोग दरअसल क्या करते हैं, ये साफ़ नहीं है?

बचाव के लिए प्रोसीजर बनाते समय इंजीनियर यह मान कर चलते हैं कि लोग तत्काल हरकत में आते हैं.

वे मानते हैं कि अलार्म सुन कर या धुंए कों सूंघ कर या नाव के डोलने के बाद लोग तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे.

असलियत यह है कि कई दशकों में हुई घटनाओं में देखा गया है कि असली चुनौती ही लोगों को जल्द बरकत में लाने की है.

22 अगस्त 1985 को कोर्फ़ू जाने वाला बोईंग 737 जहाज़ मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर उड़ान भरने ही वाला था कि इसका इंजन ख़राब हो गया.

इमेज कॉपीरइटAP

इमेज कॉपीरइटAP

ब्रिटिश सरकार की हवाई दुर्घटना जांच शाखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाज़ ने उड़ान भरी भी नहीं थी कि उसे रोक दिया गया और उसमें लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई. फिर भी 55 लोगों की मौत हो गई. बड़ा सवाल तो यह है कि मुसाफ़िर आख़िर क्यों ज़ल्दी ज़ल्दी बाहर नहीं निकल पाए.”

लोगों को असली ख़तरा बाहर निकलने के लिए पागलपन दिखाने या जानवरों की तरह भगदड़ करने से नहीं, बल्कि उनकी ज़ल्दबाज़ी करने की अनिच्छा में था.

9/11 - कई ईमेल भेजते रहे

लोगों की निष्क्रियता का सबसे सटीक उदाहरण न्यू यॉर्क के ट्विन टावर पर 9/11 को हुए हमले के दौरान देखा गया.

आप सोच रहे होंगे कि जो लोग पहले विमान के इमारत से टकराने के बाद बच गए होंगे वे जल्द से जल्द निकटतम एक्ज़िट की ओर भागे होंगे.

सच्चाई ये है कि अधिकतर लोगों ने इसके उलट किया, मानो, वे इमारत से बाहर नहीं निकलने के बहाने ढूंढ रहे हों.

अमरीका के नेश्नल इंस्टीच्यूट ऑफ़ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक बच कर बाहर निकले लोगों ने सीढ़ी तक पहुँचने के लिए औसतन छह मिनट लगाए.

कुछ लोग तो आधे घंटे तक इसी उधेड़बुन में रहे कि क्या किया जाए. वे यही सोचते रहे कि देखें आगे क्या होता है और दूसरों के पहले निकलने का इंतजार करते रहे.

इमेज कॉपीरइटAP

इमेज कॉपीरइटAP

अध्ययन में पाया गया कि बच निकलने वाले लोग फ़ोन करते रहे, दराज़ो में चीजें रखते रहे या अपने दफ़्तर को ताला लगाते रहे. कई लोगों ने तो ईमेल किया, कंप्यूटर बंद किया, जूते बदले. कई लोग तो टॉयलेट भी गए. साईकिल से दफ़्तर आने वाली एक महिला ने तो यहां तक किया कि वो वापस दफ़्तर में गई और बाहर निकलने से पहले उसने अपने ऑफ़िस जाकर ट्रैकसूट पहना.

इस तरह की निष्क्रियता, ढीलापन या संकट के समय भी सामान्य तौर पर काम करते रहना के व्यवहार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है - तेज़ी से बदलती स्थित में ख़ुद को ढ़ाल पाने में असफल रहना या जान बचाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उस तरह से बर्ताव करने की असमर्थता.

मनोवैज्ञानिक जॉन लीच के मुताबिक़, इसकी वजह यह है कि घटनाक्रम इतनी तेज़ी से होते हैं कि आप दिमाग उनसे निपट नहीं पाता. उपाय सोचने की क्षमता से कहीं अधिक तेज़ी से घटनाएं घटती हैं.

ज़्यादा तैयार लोग बचते हैं

इंडियाना विश्वविद्यालय के जेरम चर्टकॉफ़ कहते हैं, “जान खतरे में पड़ जाए तो भावनाएं तेज़ी से उठती हैं, नतीजतन, बचने के जितने उपाय सूझने चाहिए, उतने सूझते नहीं हैं. क्या किया जाए, यह सोचने के मामले में यह ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप बचने के सबसे सही उपाय के बारे में सोच ही नहीं पाएँ.”

जॉन लीच कहते हैं, “मैं जब कभी समुद्री ज़हाज़ से जाता हूं, सबसे पहले दखता हूं कि लाइफ़ बोट कहां रखे हुए हैं. ज़रूरत पड़ने पर मुझे केवल हरकत में आना होगा, इस बारे में सोचना नहीं होगा.”

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

जानलेवा संकट की स्थिति में जो लोग अपनी जान बचा पाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि और लोगों से ज़्यादा बहादुर या साहसी होते हैं. वो इसलिए अपनी जान बचा पाते हैं क्योंकि वे इसके लिए बेहतर तैयार होते हैं...

आपसी मदद की मानसिकता

एक दूसरा उदाहरण लें. 7 जुलाई 2005 को लंदन अंडरग्रांउड ट्रेन पर हुए हमले में 52 लोग मारे गए थे और 700 जख़्मी हुए थे.

ससेक्स विश्वविद्यालय के जॉन ड्ररी औ सेंट एंड्र्यूज़ विशविद्यालय के स्टीव रीखर ने वारदात में बचे लोगों से बात करने के बाद एक रिपोर्ट दी थी.

उनके मुताबिक़, कई घंटे तक धुँए भरी सुरंग में फँसे लोगों को नहीं पता था कि उन्हें बचाने कोई आएगा या नहीं. उन्हें यह भी पता नहीं था कि कहीं कोई और विस्फोट तो नहीं होंगे.

इमेज कॉपीरइटTHINKSTOCK

इमेज कॉपीरइटTHINKSTOCK

पर इस अफ़रातफ़री के बीच ज़्यादातर लोगों का रवैया सहयोग और मदद करने का था. मनोवैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या इस रूप में की है कि ख़तरे के समय लोगों की मानसिकता एक दूसरे की मदद करने की है.

सभी की प्रतिक्रिया एक-सी नहीं

ब्रिटिश-आइरिश अटलांटिक ओडैसी के नौकायन दल ने 2012 के जनवरी में पूर्व से पश्चिम जाते हुए पूरे महासागर को 30 दिनों में पार करने की योजना बनाई थी.

28 दिनों बाद जब वे अपने गंतव्य स्थान बारबडोस से तक़रीबन 800 किलोमीटर दूर थे, एक लहर के झटके से नौका पलट गई और डूबने लगा.

नौकायन दल के साथ सवार ब्रॉडकास्टर मार्क बॉमंट के मुताबिक वो सभी डूब जाते यदि दल के कई सदस्यों ने गोते लगा कर जीवनरक्षक तख़्ती, इमरजेंसी लाइट, सैटेलाइट फ़ोन, जीपीएस ट्रैकर, खाने पीने का सामान न निकाला होता.

मार्क बॉमंट के अनुसार दल के दो लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा और उनमें से एक तो बिल्कुल चुप हो गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला.

ख़ुद से एक सवाल पूछें

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

इमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES

संभव है कि आप किसी जानलेवा मुसीबत में पड़ेंगे ही नहीं. पर बेहतर है कि आप यह कल्पना करें कि आप पर संकट आ सकता है.

ऐसे में बिना बौख़लाए आप पहले से ही तैयार हो सकते हैं.

मनोवैज्ञानक जॉन लीच का कहना है, "आपको करना सिर्फ़ इतना है कि अपने आप से एक आसान सवाल पूछें - 'यदि कुछ हो ही जाए तो मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी?' यदि आपके पास इस सवाल का जवाब है तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा.”

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सरकार द्वारा जारी की गई एक पहल है जो पहली बार घर खरीदने वालों के लिए कई लाभ लेकर आई है। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी एक प्रमुख लाभ है जो पीएमएवाई आपको प्रदान करता हैं। यदि आप अपनी आय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं और योजना द्वारा निर्धारित कारपेट एरिया के मानदंडों को पूरा करने वाला घर खरीदते है, तो आप पात्रता के आधार पर होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं इसकी जाँच करें

PMAY लाभों और अनुदान तक पहुंचने के लिए, आपको या तो अविवाहित व्यक्ति के रूप में या परिवार की एक इकाई के प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करना होगा जिसमें आपके माता-पिता, पति या पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। इन मूल पात्रता बिंदुओं के अलावा, आपको अपने होम लोन पर सब्सिडी का दावा करने के लिए कुछ आय मानदंडों और अन्य प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता मानदंडों का पालन भी करना होगा। नीचे दिए गए इन मानदंडों को पढ़ें:

- आप या आपका परिवार पक्के घर के मालिक नहीं हो सकते। एक मौजूदा मकान के मालिक होने पर आप PMAY के तहत होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य घोषित जाते हैं।

- आपने या आपके परिवार ने अतीत में किसी अन्य सरकारी आवास योजना की सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।

- ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के तहत PMAY के लिए पात्र होने के लिए, आपकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

- एलआईजी (LIG) श्रेणी के तहत PMAY के लिए पात्र होने के लिए, आपकी संयुक्त वार्षिक घरेलू आय 3 लाख से 6 लाख रुपयों के बीच होनी चाहिए।

- MIG-I आवेदक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपकी वार्षिक घरेलू आय 6 लाख से 12 लाख रुपयों के बीच होनी चाहिए।

- MIG-II आवेदक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपकी वार्षिक घरेलू आय 18 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आप अधिकतम कितने अनुदान दावा कर सकते हैं?

आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने होम लोन पर 2.67 लाख रुपयों तक के अनुदान का आनंद ले सकते हैं। आपके द्वारा दावा की जाने वाले अनुदान का प्रतिशत, आप जिस आय श्रेणी में से आते हैं और आपके द्वारा खरीदे गए घर के कुल कार्पेट एरिया पर निर्भर करता है। आपको निम्नलिखित पता होना चाहिए।

- यदि आप ईडब्ल्यूएस (EWS) या एलआईजी (LIG) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो आप 6 लाख रुपयों तक के होम लोन पर 6.5% का क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान का दावा कर सकते हैं। यदि आप EWS श्रेणी के तहत आवेदन करते हैं तो आपके द्वारा खरीदा गए घर का कार्पेट एरिया 30 sq. mt. होना चाहिए। यदि आप LIG श्रेणी के तहत आवेदन करते हैं तो आपके द्वारा खरीदा गए घर का कार्पेट एरिया 60 sq. mt. होना चाहिए।

- MIG I श्रेणी के तहत, आप 9 लाख रुपयों तक के होम लोन पर क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। आप इस सब्सिडी का दावा कर सकते हैं यदि आप जो घर खरीदते हैं, उसका कार्पेट एरिया 160 sq. mt. है।

- MIG II श्रेणी के तहत, आप 12 लाख रुपयों तक के होम लोन पर क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान का दावा कर सकते हैं। आप इस अनुदान का दावा कर सकते हैं यदि आपके द्वारा खरीदा गया घर का कार्पेट एरिया 200 sq. mt. है।

लोन राशि की कोई सीमा नहीं है, हालांकि ब्याज अनुदान की गणना EWS/ LIG के लिए 6 लाख रुपये, MIG I श्रेणी के 9 लाख रुपये और MIG II श्रेणी के लिए 12 लाख रुपये अधिकतम पर की जाएगी।

MIG I और MIG II श्रेणी के कार्पेट एरिया को हाल ही में संशोधित किया गया है। यह संशोधित शासनादेश आपको अनुदान पर एक बड़ा घर खरीदने की अनुमति देता है। हालाँकि, आपको याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि PMAY अनुदान अधिकतम 20 वर्षों के कार्यकाल के लिए लागू है।

आप अपने होम लोन पर अनुदान का उपयोग नवीकरण और निर्माण प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। यहाँ एकमात्र अपवाद MIG I और MIG II आवेदक हैं। इन दो आय श्रेणियों के प्रतिनिधि के रूप में, आप घर खरीदने के अलावा और कुछ भी करने के लिए अपने होम लोन के पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, PMAY-G (ग्रामीण) सेगमेंट के तहत, आप अपने होम लोन पर रु 3 लाख तक के क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान का दावा कर सकते हैं।

तो, मान लीजिए कि आप 9% ब्याज दर पर 12 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं। तब आपकी ईएमआई 17,995 रुपये होगी और 20 वर्षों के लिए आपकी कुल ब्याज लागत 23.19 लाख तक आ जाएगी। अब, आप 3% क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान के लिए पात्र हैं, जो 2,30,156 रुपयों तक आता है। जब यह अनुदान राशि आपकी लोन राशि से काट ली जाती है, तो संशोधित लोन राशि 9,69,844 रुपये होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सरकार द्वारा जारी की गई एक पहल है जो पहली बार घर खरीदने वालों के लिए कई लाभ लेकर आई है। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी एक प्रमुख लाभ है जो पीएमएवाई आपको प्रदान करता हैं। यदि आप अपनी आय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं और योजना द्वारा निर्धारित कारपेट एरिया के मानदंडों को पूरा करने वाला घर खरीदते है, तो आप पात्रता के आधार पर होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं इसकी जाँच करें

PMAY लाभों और अनुदान तक पहुंचने के लिए, आपको या तो अविवाहित व्यक्ति के रूप में या परिवार की एक इकाई के प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करना होगा जिसमें आपके माता-पिता, पति या पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। इन मूल पात्रता बिंदुओं के अलावा, आपको अपने होम लोन पर सब्सिडी का दावा करने के लिए कुछ आय मानदंडों और अन्य प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता मानदंडों का पालन भी करना होगा। नीचे दिए गए इन मानदंडों को पढ़ें:

- आप या आपका परिवार पक्के घर के मालिक नहीं हो सकते। एक मौजूदा मकान के मालिक होने पर आप PMAY के तहत होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य घोषित जाते हैं।

- आपने या आपके परिवार ने अतीत में किसी अन्य सरकारी आवास योजना की सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।

- ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के तहत PMAY के लिए पात्र होने के लिए, आपकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

- एलआईजी (LIG) श्रेणी के तहत PMAY के लिए पात्र होने के लिए, आपकी संयुक्त वार्षिक घरेलू आय 3 लाख से 6 लाख रुपयों के बीच होनी चाहिए।

- MIG-I आवेदक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपकी वार्षिक घरेलू आय 6 लाख से 12 लाख रुपयों के बीच होनी चाहिए।

- MIG-II आवेदक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, आपकी वार्षिक घरेलू आय 18 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आप अधिकतम कितने अनुदान दावा कर सकते हैं?

आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने होम लोन पर 2.67 लाख रुपयों तक के अनुदान का आनंद ले सकते हैं। आपके द्वारा दावा की जाने वाले अनुदान का प्रतिशत, आप जिस आय श्रेणी में से आते हैं और आपके द्वारा खरीदे गए घर के कुल कार्पेट एरिया पर निर्भर करता है। आपको निम्नलिखित पता होना चाहिए।

- यदि आप ईडब्ल्यूएस (EWS) या एलआईजी (LIG) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो आप 6 लाख रुपयों तक के होम लोन पर 6.5% का क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान का दावा कर सकते हैं। यदि आप EWS श्रेणी के तहत आवेदन करते हैं तो आपके द्वारा खरीदा गए घर का कार्पेट एरिया 30 sq. mt. होना चाहिए। यदि आप LIG श्रेणी के तहत आवेदन करते हैं तो आपके द्वारा खरीदा गए घर का कार्पेट एरिया 60 sq. mt. होना चाहिए।

- MIG I श्रेणी के तहत, आप 9 लाख रुपयों तक के होम लोन पर क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। आप इस सब्सिडी का दावा कर सकते हैं यदि आप जो घर खरीदते हैं, उसका कार्पेट एरिया 160 sq. mt. है।

- MIG II श्रेणी के तहत, आप 12 लाख रुपयों तक के होम लोन पर क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान का दावा कर सकते हैं। आप इस अनुदान का दावा कर सकते हैं यदि आपके द्वारा खरीदा गया घर का कार्पेट एरिया 200 sq. mt. है।

लोन राशि की कोई सीमा नहीं है, हालांकि ब्याज अनुदान की गणना EWS/ LIG के लिए 6 लाख रुपये, MIG I श्रेणी के 9 लाख रुपये और MIG II श्रेणी के लिए 12 लाख रुपये अधिकतम पर की जाएगी।

MIG I और MIG II श्रेणी के कार्पेट एरिया को हाल ही में संशोधित किया गया है। यह संशोधित शासनादेश आपको अनुदान पर एक बड़ा घर खरीदने की अनुमति देता है। हालाँकि, आपको याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि PMAY अनुदान अधिकतम 20 वर्षों के कार्यकाल के लिए लागू है।

आप अपने होम लोन पर अनुदान का उपयोग नवीकरण और निर्माण प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। यहाँ एकमात्र अपवाद MIG I और MIG II आवेदक हैं। इन दो आय श्रेणियों के प्रतिनिधि के रूप में, आप घर खरीदने के अलावा और कुछ भी करने के लिए अपने होम लोन के पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, PMAY-G (ग्रामीण) सेगमेंट के तहत, आप अपने होम लोन पर रु 3 लाख तक के क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान का दावा कर सकते हैं।

तो, मान लीजिए कि आप 9% ब्याज दर पर 12 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं। तब आपकी ईएमआई 17,995 रुपये होगी और 20 वर्षों के लिए आपकी कुल ब्याज लागत 23.19 लाख तक आ जाएगी। अब, आप 3% क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान के लिए पात्र हैं, जो 2,30,156 रुपयों तक आता है। जब यह अनुदान राशि आपकी लोन राशि से काट ली जाती है, तो संशोधित लोन राशि 9,69,844 रुपये होगी।

हम सब की चाहत होती है की हमारा शरीर लचीला हो और हम इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकें। लचीला यानी की आसानी से सामान्य अवस्था तक मोड़ लें और हमारा काम होता रहें। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसका शरीर रबर की तरह लचीला है और किसी भी एंगल में बॉडी को घुमा सकता है। इस शख्स के नाम कई सारे रिकॉर्ड भी दर्ज है। शरीर इतना लचीला है की मानो जैसे शरीर में हड्डियाँ है ही नहीं और इसीलिए इन्हें “रबर मैन ऑफ़ इंडिया” कहा जाने लगा।

“रबर मैन ऑफ़ इंडिया” जिनका शरीर रबर से भी लचीला है – Rubber Man of India Jaspreet Singh Kalra

इनका नाम है जसप्रीत सिंह कालरा (Jaspreet Singh Kalra) जो की लुधियाना पंजाब के रहने वाले है। इन्हें रबरमैन (Rubber Man ) के नाम से भी जाना जाता है और कुछ लोग इन्हें मोस्ट फ्लेक्सिबल बॉय ऑफ़ इंडिया (Rubber Boy ) भी कहते हैं।

जसप्रीत अभी स्टूडेंट है और ये अपनी गर्दन को 180 डिग्री और कमर को 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। यह बहुत ही लचीले है और इनका कारनामा देखकर लोग हैरान रह जाते हैं की किसी का शरीर ऐसे कैसे हो सकता है। जसप्रीत आगे चलकर दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल इंसान बनना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं।

ऐसे की शुरुआत-

जसप्रीत खुद अपने बारे में बताते हुए कहते हैं की जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मैंने योगा क्लासेस करनी शुरू कर दी थी। हालाँकि मैं दोस्तों के साथ जाता था लेकिन दोस्तों ने कुछ दिनों में जाना बंद कर दिया और मैंने जाना जारी रखा। इसके बाद दसवीं में आते ही मुझे वो फील्ड चुनने के लिए कहा गया जिसमे मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ तो मैंने पढाई के साथ योग को चुना।

जसप्रीत 14 साल की उम्र से डेनिअल ब्राउनिंग स्मिथ (Daniel Browning Smith) से प्रति आकर्षित थे और उनके जैसा बनना चाहते थे। जसप्रीत ने योग तो जारी रखा और साथ में डेनिअल के वीडियोस देखकर उनसे बहुत कुछ सीखते भी रहे। जसप्रीत ने अपने शरीर को फिट रखने के लिए सबसे अधिक ध्यान योग में दिया।

एक दिन उनके योगा टीचर ने उन्हें एक प्रतियोगिता के लिए चुना और जसप्रीत उसमे गए और उन्हें सम्मान मिला। धीरे धीरे जसप्रीत का नाम होने लगा और वो अलग अलग सम्मान पाने लगे।

जसप्रीत का नाम “लिम्फा बुक ऑफ़ रिकार्ड्स में बोनलेस मैन ऑफ़ इंडिया के नाम से दर्ज है। इसके अलावा यूनिक वर्ल्ड रिकार्ड्स ने इन्हें “वर्ल्डस यंगेस्ट फ्लेक्सिबल बॉय” माना है।

मिरालेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें “रबरमैन ऑफ़ इंडिया” (Rubber Man of India) का सम्मान दिया हुआ है। ऐसा इंसान जिसका शरीर रबर की तरह किसी भी तरफ घूम जाएँ।

ऐसा शरीर बनाने के लिए जसप्रीत कड़ी मेहनत करते है। वो कहते है की जब सुबह के समय सब सो रहे होते है तो मैं रोजाना तीन घंटे योगा प्रैक्टिस करता हूँ। अपनी डाइट अच्छी रखता हूँ और बहुत सारी चीजे मैंने खानी ही छोड़ दी और केवल पोषक तत्वों वाला खाना लेता हूँ। जसप्रीत ने कहा की एक समय पर मैं दूसरो से प्रेरित होता था लेकिन आज लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं जो की मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।

जसप्रीत की क्षमता को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हैं की ऐसे कैसे किसी का शरीर इतना घूम सकता है। रेडिओलाजिस्ट गुरनीत सिंह ने कहा की मैंने सामान्य स्थिति और हाइपर स्थिति दोनों में जसप्रीत के शरीर का एक्सरे किया लेकिन सब कुछ सामान्य था।

शरीर में ऐसा कोई अलग से तत्व नहीं मिला जिसकी वजह से वो ऐसा कर सकता है। यहाँ तक की जसप्रीत की योगा टीचर संदीप कौर भी इस बात को लेकर हैरान की अचनाक से ही उसका शरीर इतना कैसे फ्लेक्सिबल हो गया।

जसप्रीत ने ऐसी बॉडी बहुत मेहनत से पाई है। ऐसा लचीला शरीर केवल योग नहीं शरीर की साधना करने से मिलता है जो की जसप्रीत के पास है।